Coaching ist immer eine soziale Begegnung: Zwei Menschen kommen zusammen, tauschen Gedanken aus, reflektieren Verhalten und suchen neue Perspektiven. Was dabei passiert, lässt sich nicht nur aus Erfahrung beschreiben, es ist auch wissenschaftlich fundiert erklärbar. Die Sozialpsychologie bietet einen Schatz an Erkenntnissen, die erklären, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren, und welche Dynamiken in Veränderungsprozessen wirksam sind.

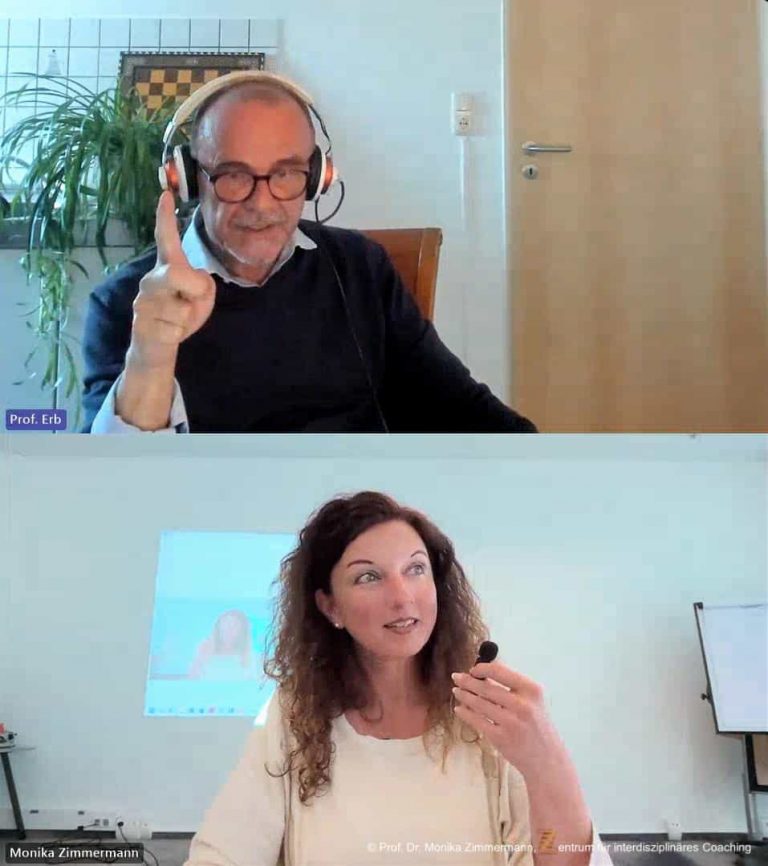

Im Gespräch mit Prof. Dr. Hans-Peter Erb, einem ausgewiesenen Experten der Sozialpsychologie, wurde deutlich: Coaching und Sozialpsychologie gehören enger zusammen, als viele vielleicht annehmen. Zwei zentrale Konzepte, die im Interview zur Sprache kamen, verdeutlichen dies besonders: Reaktanz und kognitive Dissonanz.

Prof. Hans-Peter Erb über Sozialpsychologie

Reaktanz – der Trotz als Signal

Reaktanz bezeichnet den psychologischen Widerstand, der entsteht, wenn wir uns in unserer Freiheit eingeschränkt fühlen. Jeder kennt Situationen, in denen ein Verbot oder eine Vorschrift gerade das Gegenteil bewirkt: Was untersagt ist, wird plötzlich besonders reizvoll. Ein klassisches Beispiel ist der sogenannte „Romeo-und-Julia-Effekt“: Je stärker Familien eine Liebe untersagen, desto größer scheint ihre Anziehungskraft.

Reaktanz bezeichnet einen inneren Widerstand, der sich gegen die [erlebte, antizipierte], Einschränkung der eigenen Handlungsfreiheit wehrt. Dieser Zustand lenkt die Energien darauf, die Handlungsfreiheit zu verteidigen bzw. wiederherzustellen.

(Werth, Denzler und Meyer 2020, S. 287)

Übertragen auf Coaching bedeutet das: Wenn ein Coach seinen Klient:innen zu direkt vorgibt, was zu tun sei, entsteht leicht ein innerer Trotz. Der Veränderungsprozess blockiert, bevor er überhaupt begonnen hat. Stattdessen geht es darum, Autonomie zu wahren, Angebote zu unterbreiten und Wahlmöglichkeiten zu eröffnen.

Interessant ist aber auch, dass Reaktanz gezielt genutzt werden kann – etwa in Form paradoxer Interventionen. Indem man ein Verhalten „verbietet“, kann dessen Attraktivität steigen. Natürlich bewegt man sich hier auf einem schmalen Grat: Solche Interventionen erfordern Fingerspitzengefühl, Transparenz und ethische Abwägung. Doch sie zeigen auf, wie eng psychologische Mechanismen und Coaching-Praxis miteinander verbunden sind.

Prof. Hans-Peter Erb über Reaktanz

Kognitive Dissonanz – der innere Spannungszustand als Motor

Ein zweites Konzept, das Prof. Erb erläutert, ist die kognitive Dissonanz. Sie beschreibt das unangenehme Gefühl, wenn Denken und Handeln nicht zusammenpassen. Wer etwa raucht, weiß zugleich, dass Rauchen ungesund ist – ein klassischer Widerspruch, der inneren Druck erzeugt. Menschen suchen Wege, diesen Zustand aufzulösen: durch Verhaltensänderung (aufhören zu rauchen) oder durch Rationalisierungen („So schlimm kann es nicht sein, andere sind auch alt geworden“).

Prof. Hans-Peter Erb über kognitive Dissonanz

Miteinander unvereinbare Kognitionen – Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder Absichten – erzeugen einen inneren Konflikt, der als unangenehm empfunden wird (Dissonanz). Dieser wiederum löst – im Falle von Wahlfreiheit – das Bestreben nach Dissonanzreduktion aus.

Werth, Denzler, & Mayer, 2020, S. 262

Für Coaching ist dieses Wissen wertvoll, weil es zeigt: Veränderung entsteht nicht allein durch guten Willen, sondern durch das Bewusstwerden solcher Spannungszustände. Wenn Coaches es schaffen, ihren Klient:innen diese Diskrepanzen sichtbar zu machen, entsteht ein starker Antrieb zur Veränderung. Kognitive Dissonanz wird so zum Motor, der Einstellungen und Verhalten in Einklang bringt.

Dabei ist zu beachten: Einstellungsänderungen sind oft der erste Schritt, aber nicht automatisch die Lösung. Praktische Hindernisse, soziale Einflüsse oder emotionale Hürden können den Weg zur tatsächlichen Verhaltensänderung erschweren. Coaching begleitet genau in diesem Prozess vom Erkennen über das Aushalten des einsetzenden Veränderungsprozesses bis hin zum Umsetzen neuer Wege.

Sozialpsychologie und Coaching – zwei Welten, ein Ziel

Das Gespräch mit Prof. Erb verdeutlicht eindrücklich, wie stark sozialpsychologische Erkenntnisse in Coaching-Situationen wirken. Ob es um Widerstände, um innere Widersprüche oder um Gruppenprozesse geht – all das sind sozialpsychologische Phänomene. Und all das spielt im Coaching eine Rolle.

Coaching kann daher von der Sozialpsychologie lernen: Sie stellt Begriffe und Modelle bereit, die erklären, was zwischen Menschen geschieht. Coaches wiederum können dieses Wissen nutzen, um Interventionen gezielter zu wählen, Prozesse besser zu verstehen und Veränderungen nachhaltiger zu begleiten.

Prof. Erb fasst es treffend zusammen: Sozialpsychologie beschreibt Mechanismen, „die ständig stattfinden, überall“. Wer sie einmal verstanden hat, erkennt sie in alltäglichen Gesprächen ebenso wie in professionellen Coaching-Prozessen.

Fazit

Coaching ist kein rein intuitiver Prozess, sondern lässt sich durch wissenschaftliche Erkenntnisse fundieren. Reaktanz zeigt, wie sensibel Menschen auf ihre Selbstbestimmung achten. Kognitive Dissonanz macht deutlich, wie innere Widersprüche Motivation freisetzen. Und die Sozialpsychologie liefert noch viele weitere Modelle, die Coaches helfen, Klient:innen besser zu verstehen und Veränderung wirksam zu unterstützen.

Für unsere Coaching-Ausbildung bedeutet das: Wir vermitteln nicht nur Methoden und Werkzeuge, sondern auch das wissenschaftliche Fundament, das erklärt, warum diese Methoden wirken. Wer Coaching ernst nimmt, kommt an der Sozialpsychologie nicht vorbei. Und wer sie integriert, gewinnt ein tieferes Verständnis dafür, wie Menschen lernen, wachsen und sich verändern.

Prof. Erb hat z.B. einen YouTube-Kanal mit über 250 Videos zu verschiedenen sozialpsychologischen Phänomenen erstellt, darunter Reaktanz, kognitive Dissonanz etc., was zeigt, wie umfangreich das Repertoire ist. Sozialpsychologie bietet einen reichhaltigen Werkzeugkasten, um das Verhalten von Individuen in sozialen Kontexten besser zu verstehen.

Genau das passiert im Coaching: Ein Mensch sucht Unterstützung, um sich in seinem (sozial geprägten) Leben weiterzuentwickeln oder bestimmte Veränderungen umzusetzen. Jeder Coaching-Prozess ist somit sozialpsychologisch gefärbt und Coaches können daraus Nutzen ziehen, indem sie z.B. erkennen, wann soziale Einflüsse den Klienten bremsen, welche Selbstrechtfertigungen (kognitive Dissonanzen) ihn vielleicht am Status quo festhalten lassen oder wie reaktante Widerstände überwunden werden können.

Literaturverzeichnis

Werth, L., M. Denzler und J. Mayer (2020): Sozialpsychologie – Das Individuum im sozialen Kontext: Wahrnehmen – Denken – Fühlen. Berlin (Springer), 2. Aufl.

„Dieses Buch stellt Coaching in seiner heutigen Vielfalt vor, die sich aus den unterschiedlichen Wurzeln in diversen Disziplinen und Grundorientierungen ergibt. Die übergreifende Leitidee des Wachstums verbindet wirtschaftliche mit menschlicher Entwicklung.

In drei Sektionen werden relevante, unterschiedliche Perspektiven auf Coaching, Beratung und Führung und die einschlägigen Schulen dargestellt.

Die Leser:innen erhalten einen orientierenden Überblick und so die Möglichkeit, den eigenen Professionalisierungsprozess gemäß individuellen Präferenzen und Perspektiven zu intensivieren.“

Prof. Dr. Jürgen Kriz, Universität Osnabrück